Der Triathlon ist Kopfsache

Mentales Training definiert sich als der direkte Einfluss psychischer Prozesse auf die Bewegung. Das Besondere dabei ist die intensive gedankliche Vorstellung des Bewegungsablaufes. Dieser wird jedoch nicht in der Praxis ausgeführt. Gerade bei körperlich fordernden Sportarten ist es wichtig, im Kopf frei zu sein. Wenn Durchhaltevermögen gefordert ist, reicht ein fitter Körper allein nicht aus, der Geist muss diesem Beispiel folgen.

Erfolgsfaktor mentales Training

Mentales Training ist im Spitzensport nicht erst seit gestern ein Erfolgsfaktor geworden. Dort, wo es oft um minimale Unterschiede in der Leistung ankommt, ist ein klarer Kopf unverzichtbar. Das gilt für Free Climber ebenso wie für Denksportler, Dartspieler oder Skispringer. Sie alle beschäftigen sich mit der Frage, wie man unter extremen Druck Leistung abrufen und seine Grenzen überwinden kann.

Selbstvertrauen, Willenskraft und Schmerztoleranz

Der Triathlon stellt eine große körperliche und mentale Herausforderung dar. Hier warten zahlreiche Hürden auf die Teilnehmer. Das beginnt bereits beim Massenstart und beim Kampf im Wasser. Lange Geraden auf der Radstrecke können manche ebenso überfordern, wie die Abschlussdisziplin Marathon. Gerade beim Laufen, wenn man regelmäßig überholt wird, kann sich dies stark auf das Nervenkostüm auswirken. Bei Amateuren kann sich der Übermut schnell negativ auswirken. Wer sich und seine Leistungsfähigkeit falsch einschätzt, wird beim Triathlon Probleme bekommen. Die Steuerung mentaler Abläufe kann die drei Erfolgsfaktoren für die Bewältigung dieser sportlichen Herausforderung, Selbstvertrauen, Willenskraft und Schmerztoleranz, stärken.

Das ist den meisten Triathleten auch bewusst. Studien besagen, dass zwar 50 Prozent aller Sportler glauben, dass das Rennen im Kopf entschieden wird, jedoch nur fünf Prozent tatsächlich Zeit für mentales Training aufwenden. Dabei sollte dieses selbstverständlich sein, allerdings muss man nicht immer den Profi zurate ziehen. Mentaltraining ist vielseitig und beginnt für manche Triathleten bereits bei einfachen Dingen, die den Geist entspannen.

Das kann

ein langer Spaziergang mit dem Hund ebenso sein, wie ein gutes Buch zu

lesen. Wichtig dabei ist es, Ruhe und Entspannung zu finden. Manchmal

reichen die kleinen Dinge bereits aus, um den Kopf freizubekommen. Wer

jedoch professionelle Unterstützung sucht, wird schnell feststellen,

dass seine Leistungskraft neue Dimensionen erreicht. Dabei erlernen Triathleten

Entspannungstechniken, auf die sie sich einlassen müssen. Wer sie

regelmäßig praktiziert, hat ein gutes Werkzeug gefunden, um

auch die größten Herausforderungen gut zu meistern. ![]() Jymmin

Jymmin

Mentales Training - Die größten Reserven für den Erfolg liegen im mentalen Training.

Mentale Strategien

Harte Einheiten

Die gute Nachricht zu allererst: Jedes harte Training bzw. jeder Wettkampf stellt eine Testprobe an unsere mentalen Fähigkeiten dar. Auf diese Weise können Athleten bereits ihre mentale Stärke trainieren bzw. sich an die Belastung, die es zu ertragen gilt, gewöhnen.

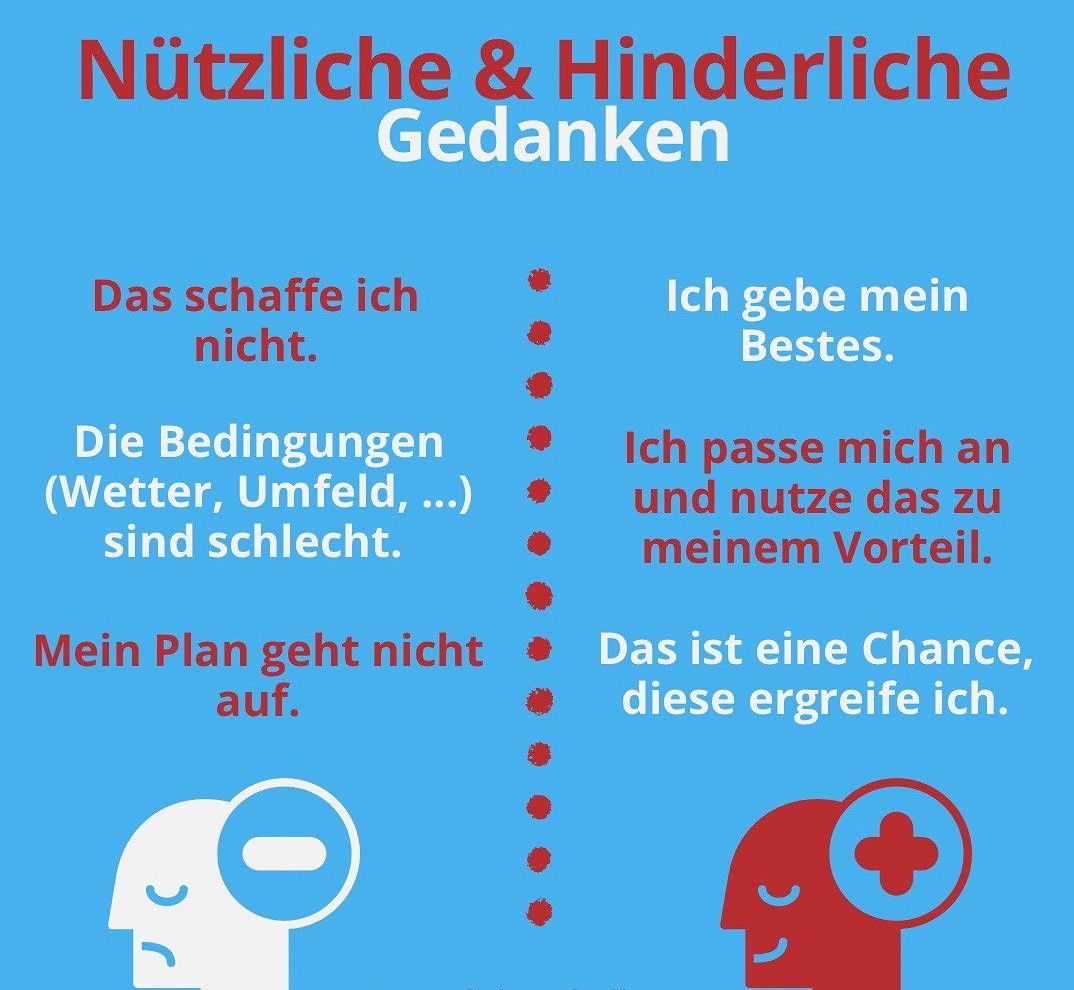

Positive Glaubenssätze

Hilfreich während eines Wettkampfes sind positive Glaubenssätze wie: “Ich schaffe das!“, „Ich bin ein Gewinner“ oder „Endlich habe ich die Möglichkeit zu zeigen, was ich kann“. Diese Glaubensätze sollten bereits im Alltagsleben wiederholt werden. Im Wort Glaubenssatz steckt schließlich das Wort Glauben. Dies bedeutet, dass man auch tatsächlich an etwas glauben muss, damit es wirken kann.

Mit sich

selbst in Dialog zu treten ![]()

Im Laufe eines Wettkampf wird man oft mit negativen Gedanken konfrontiert, wie: „Wozu mache ich das eigentlich?“ oder „Die geplante Leistung kann ich ohnehin nicht mehr erreichen.“ Wichtig in so einer Situation ist der Umgang mit den Gedanken. Man sollte sich daher im Vorhinein darauf vorbereiten, welche Gedanken aufkommen werden und wie man darauf reagieren könnte. Am besten begegnet man diesen mit einem positiven Gedanken oder indem man den Wettkampf vor dem geistigen Auge in Mini-Abschnitte unterteilt. Der Ausgang dieser Diskussion entscheidet oft über Erfolg und Misserfolg beim Wettkampf.

Den Wettkampf gedanklich durchgehen

Eine weitere Strategie ist es, den Wettkampf zu visualisieren. Dies hat nebenbei den Vorteil, dass die Abläufe, wie das Zurechtfinden in der Wechselzone, verinnerlicht werden. Optimalerweise macht man eine Streckenbesichtigung und veranschaulicht sich, wie bestimmte Schlüsselstellen des Wettkampfes gemeistert werden. Wenn man diese Abläufe mehrmals wiederholt und verinnerlicht, kann man sich mental auf den Wettkampf vorbereiten.

Symbole

Man erinnere sich an die letzten 2 Kilometer beim legendären Ironwar 1989 zwischen Mark Allen und Dave Scott. Dave Scott galt zu dieser Zeit auf Hawaii praktisch als unbezwingbar. Mark Allen war immer wieder der Herausforderer. Bei diesem Höhepunkt des Ironwars hatte Mark Allen ein Bild eines Ureinwohners vor Augen, das ihm Kraft gab. Diese verborgene Energie konnte er kurz vor dem Ziel nach einem 8 Stunden Kopf an Kopf Rennen mit Dave Scott abrufen und davon sprinten. Symbole können vielfältig sein: ein Ehering oder ein Kreuz am Fahrrad oder eben ein Bild eines hawaiischien Ureinwohners.

Mentale Stärke ist ein wesentlicher Aspekt, der unsere Leistungsfähigkeit beeinflusst. Es sollten Strategien gefunden werden, um mit negativen Gedanken umgehen zu können bzw. um positive Gefühle abgerufen werden können.

Voraussetzung

für das mentale Training ist Entspannung

![]() Tiefenentspannen

Tiefenentspannen

![]() Tagträumen

Tagträumen

Bewerten-Handeln-Bewerten/Reflektieren

= Entwicklung

Routine

verhindert Entwicklung im bio-sozial-mentalen System

Motivation, Konzentration und die erwartete Leistung im Wettkampf umsetzen, durch:

- andere beobachten, Behaltenswertes aufschreiben, ein positives Bewältigungsprogramm ohne Vermeidungsziele erstellen,

- Hinziehen der Gedanken zu positiven Bildern der inneren mentalen Landkarte/-landschaft und diese dann im Handeln umsetzen: z. B. wie ein Delphin im Wasser gleiten oder

- presentes Handeln (Konzentration auf die eigenen Kompetenzen und nicht auf die Konsequenzen des eigenen Handelns). Sogenannte Knotenkunkte geben, wenn sie exakt beschrieben und symbolhaft markiert wurden, den Rhythmus des Handelns vor.

Mentalstrategien Jana Wagner 07/2023

Wie lassen

sich die Gedanken im Wettkampf steuern?

Das Gefühl, nicht mehr zu können, und trotzdem noch weitermachen zu müssen, kennt jeder Wettkämpfer. Wie motiviert man sich mental im Wettkampf?

Du erinnerst

dich, wie du beim letzten Wettkampf ständig dachtest: "Wow,

das ist noch ganz schön weit, und wow, ich bin schon ganz schön

fertig." Diese Gedanken führen dann nicht dazu, dass man das

Wettkampftempo hochhalten kann, sondern dazu, dass einem alles noch viel

anstrengender vorkommt – und man im Endeffekt langsamer wird.

1. Assoziieren und Dissoziieren

In der Psychologie unterscheidet man zwischen assoziierenden (verknüpfenden) und dissoziierenden (trennenden) Mentalstrategien. Konzentriert man sich etwa auf den eigenen Körper, auf die Schritte, Haltung und Atmung, dann verfolgt man eine assoziierende Strategie – man ist ganz bei sich. Lenkt man sich eher vom eigenen Körper und der Anstrengung ab, arbeitet man dissoziierend. Das geht zum Beispiel über Musik, die Wiederholung von Mantras oder durch Konzentration auf die Zuschauer.

2. Sich selbst positiv zureden

"Zuerst gibt immer der Kopf auf", schreibt Mentalcoach Wolfgang Seidl auf dem Blog Marathon-Vorbereitung. "In schwierigen Situationen schlagen zuerst die Selbstgespräche ins Negative um (z. B. 'Ich kann nicht mehr' oder 'Ich schaffe das nicht') bevor du körperlich einen Gang zurückschaltest oder sogar aufgibst", beschreibt er. Die Lösung ist, diese negativen Gedanken in positive umzuwandeln: Statt vor dem Start Angst vor der harten Belastung und den Schmerzen zu haben, lieber die Herausforderung annehmen und sich auf das Ziel freuen. Statt sich an der Startlinie zu fragen, ob man wirklich genug trainiert hat und mit den anderen Athleten mithalten kann, lieber auf sich selbst konzentrieren und keine Zweifel-Spirale zulassen.

3. Positive Bilder hervorrufen

Ganz ähnlich lautet auch der Tipp von Coach Christian Exner, der es als mehrfacher Ironman-Finisher wissen muss: "Während des Halbmarathons wird definitiv der Punkt kommen, an dem es hart wird und schmerzt. Es gilt dann, über diesen Punkt der Erschöpfung hinwegzulaufen. Und da hilft es enorm, sich positive Bilder in den Kopf zu rufen." Das bedeutet, man sucht sich Fixpunkte, die eine positive Grundhaltung hervorrufen. Zum Beispiel das Finisher-Bier hinter der Ziellinie oder wie toll es eigentlich ist, dass man überhaupt an den Start gehen kann. "Man muss versuchen, den Schmerz zu ignorieren und mit einer positiven Erfahrung zu ersetzen." Er betont aber auch, dass das eine Übungssache ist und vor dem Rennen im Wettkampf geübt werden sollte.

4. Szenarien durchdenken

Indem man sich vorher überlegt, was alles schiefgehen könnte, nimmt man realen Problemen den Wind aus den Segeln. Und wenn man auch schon die Lösungen für die einzelnen Situationen nachgedacht hat, kann man mit einem guten Gefühl starten.

Situation:

Die Wunschzeit gerät außer Reichweite.

Reaktion: Versuche, den Lauf zu genießen und die Zielzeit etwas

zurückzustecken.

Situation:

Müdigkeit, schwere Beine

Reaktion: Denke von Abschnitt zu Abschnitt (Verpflegungsstation, Kilometermarkierung)

und erinnere dich an das eigene Training.

5. Dran denken: Durststrecken gehen vorbei

Wer bereits häufiger Wettkämpfe mitgemacht hat, weiß, dass es zwischendurch schlechte Phasen gibt. Die halten aber nicht ewig. Wenn man daran denkt, dass das Gefühl der Erschöpfung auch wieder vorbeigeht, hilft das durch die schwierigen Phasen. Der Körper kommt wieder hoch, wenn er merkt, dass er muss.

Nicole Leder: "Du lernst mit Niederlagen umzugehen"

|

Die ehemalige Profi-Triathletin Nicole Leder spricht über die positiven Auswirkungen von Wettkampfsport im "richtigen" Leben.

Henry Graf (Triathlon Team DSW Darmstadt) hatte wirklich nicht die Saison, die er sich erhofft hatte, konnte aber viele schöne Erlebnisse mit netten Menschen genießen. Gemachte Fehler wurden erkannt, damit 2024 ein verletzungsfreies Jahr mit erfolgreichen Rennen wird: U23-WM Torremolinos-Andalucia/Spanien Platz 5!

Jan Frodeno im Interview, dpa stimme.de 11/2019

Empfinden Sie so etwas wie Stolz?

Jan Frodeno: Ich würde mich nicht als stolzen Menschen bezeichnen. Ich bin ein lebensfreudiger Mensch. Ich kann genießen, ich kann vor Freude einfach losschreien. Aber mit dem Schulterklopfen habe ich es nicht mehr so.

Wie hat sich der Jan Frodeno von 2008, der Olympiasieger, von Jan Frodeno aus dem Jahr 2019, dem dreimaligen Hawaii-Gewinner, verändert?

Frodeno: Die Grundmotivation ist eine andere. Damals wollte ich diesen Erfolg der Anerkennung halber so sehr. Ich habe dann sehr viel daraus gemacht, es sehr genossen. Es war damals der größte Moment für mich, mitten im Rampenlicht zu stehen. Inzwischen ist es etwas anderes, etwas Inneres, Tieferes. Diese Suche nach diesem perfekten Rennen, der eigenen Verbesserung und dem, was geht. Es gibt mir mittlerweile deutlich mehr, von jemanden zu hören, dass er über mich zum Sport gekommen ist, als dass ich so ein toller Typ bin, weil ich den Sport mache.

Nicht wenige bezeichnen Sie als den Größten aller Zeiten in ihrem Sport - wie nehmen Sie das wahr?

Frodeno: Es ist schön, und ich fühle mich geehrt. Es ist aber auch sehr, sehr schwer, Menschen und Persönlichkeiten über Jahrzehnte hinweg zu vergleichen. Es ist wie jede andere Anerkennung eine äußere Anerkennung, ein Empfinden. Wenn jemand das so findet, ist es total cool. Wenn nicht, ist das auch vollkommen okay. Ich werde mich selbst daran nicht messen und sicherlich nicht hinstellen und sagen, ich bin der Größte aller Zeiten.

Inwiefern hat Sie das Vater-sein verändert, weiter entwickelt oder auch geerdet?

Frodeno: Meine Kinder haben mich auf jeden Fall sehr geerdet. Sie haben mir relativ deutlich gemacht, dass der Sport doch nur die schönste Nebensache der Welt ist. Für mich gibt es nichts Wichtigeres als das Wohl meiner Kinder. Es ist auch krass zu sehen in so einem egozentrischen Dasein, das man als Sportler führt, dass das Herz doch noch wachsen kann und alles andere egal ist, sobald es einem von den beiden nicht gut geht. Ich hätte das nicht gedacht, früher war ich kein Kindertyp. Es ist für mich aber jetzt einfach fantastisch, die Welt aus einer ganz anderen Perspektive noch mal zu sehen.

Haben Ihre Kinder Sie auch noch stärker gemacht?

Frodeno: Mit Sicherheit haben sie mich stärker gemacht, weil sie mir meine Ziele nicht genommen, mir aber einen Fokus auf das Wesentliche gegeben haben.

Können Sie ihre Kinder gewinnen lassen?

Frodeno: Ja, ja, ich lasse sie immer gewinnen. Außerhalb vom Triathlon kann ich sehr gut verlieren. Der Ehrgeiz beschränkt sich mittlerweile fast nur noch auf den Wettkampf.

Sie sagen, dass Geld allein Ihnen nicht wirklich viel bedeutet. Inwiefern trägt Ihre finanzielle Situation aber auch zu ihrer Ausgeglichenheit bei?

Frodeno: Ich kann als einer von wenigen sagen, dass ich mit viel, viel weniger angefangen habe als viele andere. Ich habe mich schon mal wochenlang von Haferflocken ernährt, weil die Packung nur 19 Cent gekostet hat. Ich habe der Sporthilfe extrem viel zu verdanken, weil ich mir durch diese 200 Euro mein Leben über zwei Jahre komplett finanziert habe. Ich hatte keine Krankenversicherung, weil ich sie mir einfach nicht leisten konnte. Dadurch, dass ich nicht im deutschen System war, hatte ich auch keine gesetzliche Krankenversicherung. All das hat mir gezeigt, dass Geld zwar schön, aber nicht entscheidend ist. Für mich ist aus dieser Situation eine gewisse Not entstanden. Aus dieser Situation ist auch mein Grundhunger entstanden, Erfolg zu haben, mein Leben irgendwann mal so gestalten zu können. Ich hatte keine Angst, weil ich es als Chance gesehen habe.

Sie sprachen eben vom Grundhunger. Denken Sie, dass es in einem Leben Knackpunkte gibt, die aus Top-Sportlern Weltklassesportler machen?

Frodeno: Mit Sicherheit. Es gibt diese Besessenheit, die alle verbindet. Ich glaube, eine gewisse Besessenheit entsteht immer aus einem gewissen Notstand. Wenn man sich mal die Kulinarik weltweit anschaut: Wo entstehen neue Sachen, wo entsteht Kreativität? Dort, wo es Notstand gibt. Es tut mit sehr leid für alle Amerikaner, wenn sie das lesen, aber deswegen wird es mit der amerikanischen Küche nichts, weil es dort schon immer einen Überfluss an allem gab. Kreativität war nicht notwendig. In anderen Lebensbereichen ist das auch so: Ein gewisser Notstand ruft diesen Überlebensinstinkt in uns hervor. Wenn man den kanalisieren kann, kann man sehr weit kommen.

ZUR PERSON:

Jan Frodeno (38) ![]()

![]() ist der einzige Triathlet, der Olympiasieger (2008) wurde und den WM-Titel

über die Ironman-Distanz holte. Insgesamt wurde er dreimal Weltmeister

auf Hawaii, zuletzt vor rund einem Monat. Frodeno ist verheiratet mit

der australischen Triathlon-Olympiasiegerin von 2008, Emma Snowsill, das

Paar hat zwei Kinder.

ist der einzige Triathlet, der Olympiasieger (2008) wurde und den WM-Titel

über die Ironman-Distanz holte. Insgesamt wurde er dreimal Weltmeister

auf Hawaii, zuletzt vor rund einem Monat. Frodeno ist verheiratet mit

der australischen Triathlon-Olympiasiegerin von 2008, Emma Snowsill, das

Paar hat zwei Kinder.

Kunststück zwischen Start und Finish S. H. 05/2011

Wenn die hochmotivierte Konkurrenz kurz nach dem Startschuss an einem vorbeizieht, dann sollte man sich zügeln. Denn die richtige Einteilung der Kräfte entscheidet über Erfolg oder Niederlage: Der wichtigste Gegner im Rennen ist nicht die Konkurrenz – es bist du selbst!

Zweifellos bemerkenswert war die Vorstellung von Eneko Llanos, als er im vergangenen Jahr (2010) beim Ironman Germany in Frankfurt Zweiter wurde. Bemerkenswert vor allem deshalb, weil sich der Spanier das Rennen perfekt eingeteilt hatte: Beim Schwimmen hielt er Kontakt zur Spitze, auf dem Rad fand er schnell seinen Rhythmus – und führte auch das Feld beim Laufen lange an. Keine Phase der Schwäche, acht Stunden lang volle Konzentration und als Lohn dafür ein herausragendes Ergebnis – was dem 33-jährigen Basken in der Mainmetropole so eindrucksvoll gelang, verdient vor allem deshalb Respekt, weil es so schwierig ist.

Oder hast du schon ein Standardrezept für das perfekte Pacing? Wahrscheinlich nicht. Denn wie man sich – egal ob Lang- oder Kurzstreckler, Anfänger und Könner – die Kräfte einteilt, entscheidet zwar am Ende über Sieg und Niederlage. Eine Anleitung für Jedermann, die garantiert zum Erfolg führt, gibt es aber nicht – dafür spielen einfach zu viele Faktoren eine Rolle. Über welche Distanz wird gestartet? Was hat man sich für ein Rennen vorgenommen? Möchte man seinen Vereinskollegen schlagen, die Bestzeit knacken oder einfach nur das Ziel erreichen? Ganz entscheidend ist natürlich auch die Leistungsfähigkeit – und zwar in allen drei Disziplinen. Ist man ein guter Schwimmer, kann man ein Rennen souverän im Wasser kontrollieren, ohne sich zu verausgaben. Ist man besonders stark auf dem Rad, dafür aber nur ein mäßiger Läufer, sollte man in der zweiten Disziplin möglichst viel Boden gutmachen, gleichzeitig aber zwecks Schadensbegrenzung mit den Reserven haushalten. Oder liegt einem vielleicht das Laufen am meisten, so dass man sich lediglich bis zum zweiten Wechsel gedulden muss?

Schläge und Tritte

Die Möglichkeiten, sich die Kräfte zwischen Start und Finish richtig einzuteilen, sind also vielfältig. Nur beim Schwimmen hat amn eigentlich kaum eine Wahl, denn egal ob nur 500 Meter oder die 3,8 Kilometer einer Langdistanz vor einem liegen – der Auftakt eines Triathlonrennens ist immer turbulent. Tausende Arme und Beine pflügen hektisch durchs Wasser, man muss jederzeit mit Schlägen und Tritten rechnen und dann ist da ja auch noch die Sache mit der Orientierung. Wie soll man in diesem Chaos auch noch darauf achten, Kraft für das Radfahren und Laufen zu sparen? Jan Sibbersen, der bei der IronmanWeltmeisterschaft auf Hawaii bereits viermal als Erster aus dem Wasser stieg, rät: „Spätestens nach 100 Metern sollte man seinen Rhythmus gefunden haben, denn es ist alles andere als clever, schon im Wasser hohe Laktatwerte zu produzieren.“ Wer Kraft sparen will, solle möglichst häufig atmen, was im Getümmel schon mal in Vergessenheit gerate. Vor allem am Start oder vor Bojen sollte man auch ruhig mal Umwege in Kauf nehmen: „Wer am nächsten an der Boje schwimmt, bekommt nämlich auch am meisten auf die Mütze.“

Hat man das Schwimmen überstanden, folgt nicht die zweite, sondern die sogenannte vierte Disziplin des Triathlons: der Wechsel. Der dauert zwar in der Regel nicht lange, produziert aber Herzfrequenzwerte im Spitzenbereich, wie wissenschaftliche Studien belegen konnten. Belastend ist nicht nur der plötzliche Wechsel – von der Horizontalen im Wasser zur Vertikalen an Land – sondern auch der möglicherweise rennentscheidende Ablauf: Hat man sich seinen Wechselplatz gemerkt? Liegen Helm und Brille griffbereit? Wo ist die Startnummer? Das sind jedoch Fragen, über die man nach dem Schwimmen eigentlich nicht mehr nachdenken dürfte. „Alle Abläufe im Rennen, die man selbst kontrollieren kann, sollte man vorher möglichst verinnerlichen“, rät Dr. Heiko Ziemainz, der lange sportpsychologischer Betreuer der deutschen Triathlon-Nationalmannschaft war und nun am Institut für Sportwissenschaft der Universität Erlangen-Nürnberg arbeitet.

„Das gibt Sicherheit und verhindert, dass man in Stresssituationen in alte Fehler zurückfällt.“ Und sorgt auch für eine gewisse Erleichterung: Wenn man sich in der Hektik des Wechsels nicht darauf konzentrieren muss, wie man die Schuhe schließt, hat man den Kopf frei für wichtigere Dinge – zum Beispiel das anstehende Radfahren. Glaubt man Prof. Torsten Schubert, Neurowissenschaftler an der Universität München, kann man diese Fähigkeit, die dem klassischen Multitasking gleichkommt, sogar trainieren: Je mehr bestimmte Abläufe zur Routine geworden seien, desto weniger Aufmerksamkeit benötigt man und desto leichter kann man sich auf andere Dinge konzentrieren. „Es ist wie mit dem Autofahren“, ergänzt Ziemainz. „Fahranfängern fällt es schwer, auf den Verkehr zu achten. Wer jedoch seit 20 Jahren regelmäßig fährt, muss sich nicht mehr auf den Schaltvorgang konzentrieren, sondern kann nebenbei sogar noch aufmerksam Radio hören.“

Nur nicht überzocken!

Vorausgesetzt,

dass man nicht an Weltcuprennen mit Windschattenfreigabe teilnimmt, sollte

man auf dem Rad zunächst vor allem ein Ziel haben: den Rhythmus zu

finden. Besonders auf der Langdistanz  wird einem die Geschwindigkeit am Anfang

zu langsam vorkommen – überzocke also auf den ersten Kilometern

nicht! Viel wichtiger ist, dass die Belastung in der zweiten Disziplin

möglichst gleichmäßig ist und man sich weder von Konkurrenten

noch Zuschauern oder der eigenen Ungeduld aus der Ruhe bringen lässt.

Denn nur dann kann man Kraft für das Laufen sparen, die orthopädisch

anspruchsvollste Disziplin.

wird einem die Geschwindigkeit am Anfang

zu langsam vorkommen – überzocke also auf den ersten Kilometern

nicht! Viel wichtiger ist, dass die Belastung in der zweiten Disziplin

möglichst gleichmäßig ist und man sich weder von Konkurrenten

noch Zuschauern oder der eigenen Ungeduld aus der Ruhe bringen lässt.

Denn nur dann kann man Kraft für das Laufen sparen, die orthopädisch

anspruchsvollste Disziplin.

Der ehemalige Radprofi Lars Teutenberg, der bei Sechs-Tage-Rennen sehr erfolgreich war, gilt als Pacing-Experte für die zweite Disziplin: „Für Triathleten ist vor allem wichtig, dass man vorausschauend fährt, um auf dem Rad möglichst wenig Energie zu vernichten.“ Kraft sparen kann man zum Beispiel vor Kurven. „Es bringt gar nichts, bis zum letzten Meter 300 Watt zu treten und dann voll in die Bremse zu gehen“, so Teutenberg. „Tritt also auf den letzten 100 bis 200 Metern etwas entspannter und nutze die Zeit vielleicht zum Trinken, um dann konzentriert und mit optimaler Fahrlinie durch die Kurve zu fahren.“

Eine Frage der Willenskraft

Kurz vor dem zweiten Wechsel sollte man mit niedriger Frequenz kleine Gänge treten, um die Beine auf das Laufen vorzubereiten. Dass die Radleistung über die Laufzeit entscheidet, weiß auch Ironman-Europameister Timo Bracht: „Wer schneller laufen möchte, sollte mehr Rad fahren. Denn je fitter man auf dem Rad ist, desto leichter fällt später das Laufen. Und andersherum nützen die besten Läuferbeine nichts, wenn man völlig kaputt vom Rad steigt.“ Genau hier liegt auch ein entscheidender Unterschied zwischen Profis und Amateuren: „Viele Hobbysportler sind nicht unbedingt schlechtere Läufer. Doch sie verkraften das Gesamtpaket nicht so gut wie wir Profis, weil wir einfach mehr Rad fahren“, so Bracht.

Lässt man sich nach dem zweiten Wechsel oft zu einer zu hohen Laufgeschwindigkeit verleiten? Das liegt vor allem daran, dass der Körper noch auf das hohe Tempo auf dem Rad eingestellt ist. An das vergleichsweise sehr langsame Vorankommen auf der Laufstrecke muss er sich erst noch gewöhnen – behalte das im Hinterkopf und laufe entsprechend mit angezogener Handbremse los! Geduld hat im Grunde genommen auch Bracht zu seinen größten Erfolgen verholfen. „Doch ich habe insgesamt drei, vier Jahre gebraucht, um den Spieß umzudrehen.“ Den Ausschlag zur Taktikänderung hatte 2006 sein Ergebnis beim Ironman Germany in Frankfurt gegeben. Damals hatte der Eberbacher an der Halbmarathonmarke noch klar in Führung gelegen, war dann aber bei Kilometer 36 noch von Cameron Brown abgefangen worden. „Das passiert mir nicht noch einmal“, schwor sich Bracht, der heute auf der zweiten Hälfte oft sogar noch an Tempo zulegt. Sein Geheimnis ist nicht etwa ein anderes Trainingskonzept: „Nach sieben Stunden Wettkampfbelastung ist das nur noch eine Frage von mentaler Stärke und Willenskraft.“

Murphy’s Gesetz

Auf dem Rad steuert Bracht die Belastung zwar mithilfe eines Wattmessgeräts, die Herzfrequenz interessiert den 34-Jährigen beim Laufen aber überhaupt nicht. „Ich achte höchstens per GPS auf die Geschwindigkeit, aber eigentlich laufe ich nur nach Gefühl.“ Um die Belastungsintensität nach Gefühl zu steuern, braucht man nicht nur eine Menge Erfahrung, sondern auch vor allem eines: Vertrauen in eigene Leistungsfähigkeit. Dr. Ziemainz bestätigt: „Nur wer sich seiner Stärken bewusst ist, kann sich ein Rennen perfekt einteilen und eine effektive und zielführende Strategie entwickeln.“ Erinnere dich deshalb immer wieder an Rennen, bei denen die Taktik aufgegangen ist, und verliere das Ziel nicht aus den Augen. Natürlich kann immer etwas dazwischen kommen: ein platter Reifen, schlechtes Wetter, eine defekte Schaltung. Ziemainz empfiehlt daher, solche Situationen im Vorfeld im Kopf durchzuspielen und sich eine geeignete Lösung zu überlegen. Nur dann wird man im Fall der Fälle Ruhe bewahren und richtig reagieren.

Drei Ziele für ein Rennen

„Natürlich ist nicht alles genau planbar“, so Ziemainz. „Deshalb ist es wichtig, dass man einen Plan B in der Tasche hat, um nicht an unvorhergesehenen Situationen zu scheitern.“ Konkret heißt das: Man braucht für jedes Rennen ein Optimalziel, ein realistisches Ziel und ein Minimalziel. Am Optimalziel hält man zunächst fest. Kommt es dann zu einem Zwischenfall, der dieses Ziel in weite Ferne rückt, peilt man das realistisches Ziel an. Und wenn auch das nicht mehr realisierbar ist, kann man sich immer noch an dem vorher festgelegten Minimalziel orientieren – auch wenn das nur noch das Finishen sein sollte, hat man am Ende des Tages trotz aller Zwischenfälle immerhin ein Ziel erreicht.

Motivationsloch nach dem Hauptwettkampf Dr. Heiko Ziemainz 08/2022

Da trainiert man monatelang auf einen Wettkampf hin, liefert ab – und statt anhaltender Euphorie ist da auf einmal nichts als Leere. Warum das so ist, ob das ein Problem darstellt und was sich tun lässt, wenn man „ins Loch“ fällt, erklärt Sportpsychologe Dr. Heiko Ziemainz.

„Ich falle in keine tiefen Motivationslöcher mehr“, sagt der dreimalige Ironman-Weltmeister Jan Frodeno. Sein Kollege Sebastian Kienle, 2014 WM-König auf Kona, kennt Krisen dagegen sehr wohl, erzählte erst kürzlich im Interview mit der „Welt“: „Mir war klar, dass ich für mich selbst irgendwoher so einen kleinen Boost holen muss, um den Sport noch einmal mit letzter Konsequenz zu verfolgen.“ Und vielleicht hat sie der eine oder andere auch schon gespürt: diese Leere, die sich nach einem Wettkampf in einem ausbreitet. Obwohl der gut gelaufen ist. Oder gerade deswegen? Wer so fühlt, ist nicht allein. Es gibt sogar einen Begriff für dieses Phänomen: Postbelastungssyndrom. Und das gibt es nicht nur unter Sportler:innen.

„Viele

kennen dieses Phänomen auch aus anderen Bereichen, zum Beispiel nach

besonders belastenden beruflichen Situationen oder anderen kritischen

Lebensereignissen. Grundsätzlich ist das Gefühl der Leere, das

Gefühl, in ein Loch gefallen zu sein, eine völlig normale Reaktion

des Organismus auf starke Belastungen, vor allem über eine längere

Zeit“, erklärt Sportpsychologe Dr. Heiko Ziemainz von der Friedrich-Alexander-Universität

Erlangen-Nürnberg. Und nichts anderes ist das Training auf einen

Triathlonwettkampf: eine starke Belastung über einen längeren

Zeitraum. Nicht nur körperlich, auch mental.

Wenn der Körper in den Standby-Modus geht

Denn es muss Zeit abgeknapst werden, um ein erhöhtes Trainingspensum in den meist ohnehin schon vollen Alltag zu zwängen, sei es der Lauf in der Mittagspause, die Schwimmeinheit am sehr frühen Morgen oder das Rollefahren am sehr späten Abend. Es gilt, Kompromisse mit Partner:in oder Familie zu schließen und mit dem latenten Schuldgefühl zurechtzukommen, immer zwei der drei Bereiche „Job – Sport – Familie/Privatleben“ zu vernachlässigen. „Dadurch steht der Organismus permanent unter Strom und fällt nach dem Event in eine Art Standby-Modus. Wenn man so will, holt er sich mit der Leere-Gefühl nach dem Rennen die Erholung, die er braucht“, erklärt Heiko Ziemainz.

Dieses Bedürfnis

nach Erholung äußert sich in Antriebslosigkeit, Erschöpfung

oder einem erhöhten Schlafbedürfnis. Häufig werden Athlet:innen

im Anschluss an einen Wettkampf auch krank, was ebenfalls die Belastung

für den Organismus und damit auch des Immunsystems deutlich macht.

Treffen kann diese Leere nach dem Wettkampf prinzipiell jeden. Wenngleich

Menschen, die bestimmte Belastungen besser verkraften und weniger Regeneration

brauchen, um sich davon zu erholen, seltener betroffen sein dürften.

Wenn das Gefühl der Leere gefährlich wird

Grundsätzlich ist ein solches „Loch“ nach einem lange vorbereiteten Wettkampf nichts Dramatisches, sondern ein normaler Vorgang. Aber: „Es kommt den Betroffenen erst einmal sehr seltsam vor, da die Wochen davor sehr durchgetaktet waren und kaum Zeit war, durchzuschnaufen“, erklärt Ziemainz. Jetzt ist da auf einmal keine Struktur mehr, kein Trainingsplan, kein Ziel. Das muss vor allem der Kopf erst einmal verarbeiten.

Stellt sich

jedoch nach rund vier Wochen keine Besserung ein, ist die Leere dann noch

immer nicht verschwunden, sollten Athlet:innen überprüfen lassen,

ob es einen pathologischen Grund dafür gibt: „Einfach beim Hausarzt

eine grundlegende Untersuchung durchführen lassen, inklusive Blutwerte,

um sicherzugehen, dass diesbezüglich alles gut ist und zum Beispiel

kein Eisenmangel vorliegt“, rät Heiko Ziemainz und ergänzt:

„Auch sollten Athlet:innen die Begleitumstände beim Arzt ansprechen

und ihm beispielsweise mitteilen, dass sie in den vergangenen Monaten

intensiv trainiert und wenig freie Zeit gehabt haben. Dass sie vielleicht

oft nur schnell und mitunter zu wenig oder einseitig gegessen haben. All

das kann wichtig sein. Dadurch kann der Arzt oder die Ärztin die

Situation besser einschätzen und gegebenenfalls den Besuch von entsprechenden

Fachärzten oder einem Psychologen empfehlen.“

Die Struktur einfach mal Struktur sein lassen

In vielen Fällen hilft es aber schon, zu akzeptieren, dass man sich jetzt eben gerade so fühlt, und zuzulassen, dass man momentan keine Lust auf Training hat, man seine Ruhe haben und mehr als sonst schlafen möchte. Es ist wichtig, dieses Signal des Körpers, seinen Wunsch nach einer Pause, ernst zu nehmen. Obwohl Ziele setzen per se nicht verkehrt ist, auch wenn das keine sportlichen sein brauchen: „Einige fangen an im Haus oder der Wohnung etwas zu reparieren oder zu renovieren. Andere gehen anderen Tätigkeiten oder Hobbies nach, die über die letzten Wochen und Monate vernachlässigt worden sind bzw. probieren neue Dinge aus“, sagt Heiko Ziemainz.

Einfach mal die Seele baumeln lassen und sportlich nichts tun. Zumindest nichts Strukturiertes. „Moderate Bewegung, wie Spaziergänge oder Yoga, können helfen, den Organismus zu aktivieren und das Wohlbefinden zu steigern“, weiß Sportpsychologe Heiko Ziemainz. Und genau darum geht es: Sich nicht nur mit der nächsten Bestzeit oder sportlichen Herausforderung auseinanderzusetzen, sondern damit, dass Körper und Geist nach dem Abliefern auch mal abschalten müssen. Probiert es aus, ist auch mal ganz schön.

Training

und die Kunst sich wirklich gut zu fühlen S. Kräftner

09/2007

Ist Training nicht wirklich die Kunst herauszufinden, was es heißt,

sich wirklich gut zu fühlen? Gerade in der Vorbereitung auf ein Saison-Highlight,

wie den IRONMAN Hawaii, versucht man es besonders gut zu machen. Ich habe

erst kürzlich mit Chris McCormack über dieses Thema gesprochen.

Er formuliert das so: »Mein Körper ist mein Arbeitsplatz. Um

wirklich gute Leistungen abrufen zu können, muss ich mich wirklich

gut fühlen.« Das klingt so einfach, ist es aber nicht. Jeder

der regelmäßig viel trainiert, kann das bestätigen. Es

ist schwierig zu wissen was es genau bedeutet, sich spitze zu fühlen.

Meist weiß man es erst im Nachhinein, wenn die erbrachte Leistung

zum subjektiv gefühlten Zustand in Beziehung setzt. Gerade Trainingsintensität

und -umfänge sind häufig von der Angst, Leistungsfähigkeit

einzubüßen und von den Schuldgefühlen, nicht ausreichend

zu trainieren, geleitet. Darunter leiden natürlich als erstes die

Regenerationszeiten und damit das Wohlbefinden.

Chris sagte mir, er habe heute, nach so vielen Jahren des Trainings, gelernt, auf seinen Körper zu hören. Der Körper sei ganz schön gewitzt, meint Chris, denn er holt sich sowieso irgendwann was er braucht. Er merkt sich alles. Wenn er sich jedoch mit Gewalt holen muss, was der willensgesteuerte Sportler ihm vorenthält, dann kann dieses Spiel schlecht ausgehen: Leistungseinbruch, Verletzungsanfälligkeit, Infektanfälligkeit, Übertraining, Burn-out, chronisches Müdigkeitssyndrom können die Folge sein... Die Liste der Komplikationen ist lang.

Müdigkeit

ja - Faulheit nein

Müdigkeit und Erschöpfung müsse man ernst nehmen, sie seien

keinesfalls mit Faulheit zu verwechseln, betont Chris. Auch das sei oft

nicht so einfach, meint er weise lächelnd, die Faulheit von der Müdigkeit

zu unterscheiden. Nur wer sich wirklich gut fühle, als Ganzes, denn

der Körper sei eben ein Ganzes, der kann Spitzenleistungen zum exakt

richtigen Zeitpunkt abrufen. Denn da sind nicht nur die Muskeln, da ist

der Kopf, das Herz, die Lungen und da ist im Zentrum das Immunsystem.

Alle diese “Systeme” hängen zusammen, sind voneinander

abhängig und müssen deshalb optimal zusammenspielen. Genau das

ist es, was man mit richtigem Training üben kann, so der viermalige

Challenge Roth-Sieger.

Roth hat Chris dreimal unter acht Stunden beendet, und jedes Mal unter für ihn völlig anderen Voraussetzungen. Beim ersten Mal (2004) wollte er unbedingt unter der magischen Grenze bleiben, mager und austrainiert ist er an den Start gegangen. Es war ein sehr hartes schmerzhaftes Rennen, dieses sub-eight Finish. Beim zweiten Mal (2005) hatte er fast vier Kilo mehr auf den Rippen und war noch dazu keineswegs austrainiert, wollte eigentlich nur ein lockeres Rennen machen. Es lief alles wie geschmiert. Er empfand, als wäre es überhaupt kein Kunststück unter acht Stunden zu bleiben. Beim dritten Mal, im Juni 2007, war es für Chris schon fast selbstverständlich unter dieser Zeit zu bleiben, wenngleich er für den Weltrekord noch mehr aus sich heraus hätte holen müssen. Da war aber schon Hawaii im Kopf.

Maccas

Erfolgsgeheimnis: Timing und Konzentration

Chris weiß jetzt wie kaum ein Zweiter über das Timing eines

Unter-Acht-Rennens Bescheid, es ist keine große Unbekannte mehr.

Sein Körper verfügt nun über die Erfahrung und Chris weiß

genau wie zu trainieren ist, wie zu pacen. Chris trainiert sehr konzentriert,

er spielt im Training die Situationen durch, die im Wettkampf auf ihn

zukommen könnten. Er vermeidet Überraschungen, die ihn auch

nur für Augenblicke blockieren oder gar in Panik versetzen könnten.

Training für die Langdistanz ist für ihn vor allem eine Frage

des Timings und des Kopfes, das heißt der Konzentration. Diese fokussiert

er auf jede Bewegung, um nicht wegzudriften, wenn die Müdigkeit erst

einmal einsetzt.

Körpergefühl

anstatt Trainingsplan-Diktat

So viel zum Beispiel Chris McCormack. Es gibt eine andere, Nicole Leder,

sie denkt sehr ähnlich, sie hört auf ihren Körper, ihre

Müdigkeit. Sie hat das halbe Jahr Pause vom Triathlontraining genossen.

Trotz des harten Lauftrainings, das sie in diesem Zeitraum machte, war

es, so sagt sie, eine Erholung für den Kopf. Wir sehen an ihren Ergebnissen

2007, was es gebracht hat, einmal auf Distanz zum Gewohnten zu gehen.

Auch Olaf Sabatschus ist einer, der ganz auf seinen Körper hört

und beispielsweise deshalb keine Pulsuhr trägt. Auch er gibt der

Müdigkeit nach, wenn sie da ist. Er sagt, dass er nicht mehr als

dreieinhalb Stunden täglich wirklich konzentriert trainieren kann.

Konzentriert trainieren bedeutet für ihn neuromuskuläre Reize

zu setzen, um den Muskel möglichst optimal zu aktivieren. Er hat

allerdings auch erlebt, wie ein Tumor, der das Immunsystem stark schwächt,

die Leistungen des gesamten Organismus drastisch herunterfährt.

Und es gibt wieder andere, die aufgrund einer erzwungenen Verletzungspause

plötzlich für sie ungewöhnlich gute Leistungen abrufen

können. Wiederum andere trainieren sich kaputt, weil sie mit ihren

Leistungen unzufrieden sind, und meinen mehr hilft mehr.

Die meisten Studien befassen sich jedoch leider nur mit den messbaren physiologischen und biochemischen Antworten des menschlichen Organismus auf das Training. Und nicht damit, was es heißt, sich gut zu fühlen. Auch der Frage, auf welche Weise unterschiedliche Trainingsprogramme die menschliche Leistungsfähigkeit beeinflussen, wurde bisher wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Den spezifischen physiologischen Anpassungsvorgängen, die durch das Training bedingte Veränderungen der Leistungsfähigkeit erklären, wurde ebenfalls selten nachgegangen. Die Schwächen heutiger Trainingskonzepte resultieren vor allem daraus, dass wir letztlich zu wenig darüber wissen, welche Faktoren es sind, die die individuelle Leistungsgrenze bestimmen und Erschöpfung und Müdigkeit nach sich ziehen. Dies ist zum großen Teil deshalb so, weil viele Trainings- und Sportwissenschaftler unbewusst nur ein Modell der Trainingsphysiologie akzeptieren und deshalb kein individuell angepasster Methodenmix erfolgen kann.

Spitzenleistungen

sind komplex

Im Folgenden wird kurz auf unterschiedliche Konzepte eingegangen, die

einem Trainingsplan zugrunde liegen können. Es wird gezeigt, dass

ein individuell abgestimmter Konzeptmix am besten ans Ziel führt.

Die Modelle, nach denen man sein Trainingsmix zusammenstellen kann:

• Das kardiovaskuläres-anaerobes Modell: Die Sauerstoffaufnahmefähigkeit beschränkt die Leistung

• Das Energieversorgungs-, Energiedefizit-Modell: Die Effizenz des Stoffwechsels bestimmt die Ausdauerleistungsfähigkeit

• Muskelrekrutierungs-/ Muskelkraft-Modell: Konzentriertes Training kann die neuromuskulären Impulse intensivieren

• Biomechanisches Modell: Bessere Technik führt zur Leistungssteigerung

• Psychologisches, Motivatios-Modell

Vorab sei eine triviale Erkenntnis erwähnt, die jedoch schon auf eines der fünf Trainingskonzepte hinweist, das nicht unterschätzt werden sollte: Ein Muskel, der nicht trainiert wird, bleibt untrainiert. Jeder Muskel muss bewegt werden, sonst verliert er an Kraft und Schnelligkeit. Trotz vielfältigster sportlicher Aktivität bleiben viele von unseren 656 Muskeln unberücksichtigt. Deshalb kann man auch als hervorragender, gut trainierter Läufer, wenn sich das Profil der Strecke ändert, einen Muskelkater bekommen. Man sollte auch jene Muskeln trainieren, die man scheinbar gar nicht braucht. Stiefkinder sind Beckenboden- und Rückenmuskulatur. Nicht nur viele orthopädische Beschwerden resultieren aus einer Muskelschwäche. Muskelschwäche reduziert auch die Ökonomie der Bewegungsabläufe. Wenn man die Ausdauerleistung verbessern will, dann muss man auch auf Schnelligkeit und Kraft wert legen. Man müuss beides trainieren, allein und in Kombination. Denn Ausdauer ist immer eine Mischung aus beidem. Muskeln geben Ihrem Körper die Spannkraft einer Feder. Federn speichern Energie, das weiß jeder von uns aus der Physik. Diese Energie ist für die Ausdauerleistungsfähigkeit sehr wohl von Bedeutung.

Das Gefühl

für die innere Stimme bekommen

Das Dickicht der Fakten führt uns an den Anfang zurück, dass

nämlich in alle dem ein bisschen Wahrheit steckt. Die Ausdauerleistungsfähigkeit

zu verbessern und diese Leistung auch zu einem definierten Zeitpunkt abrufen

zu können, ist eine heikle Sache und Aufgabe des Trainings. Mehr

und mehr Coaches empfehlen so etwas, wie auf die innere Stimme zu hören,

herauszufinden, was es bedeutet sich gut zu fühlen, und angepasst

an dieses Gefühl zu trainieren.

Das betont auch Chris McCormack. Er sagt: "The body is a smart thing. And it is one body, everything is related to everything, people tend to forget this." Deshalb führt nicht ein einziger Weg ans Ziel. Sich gut fühlen ist einfach gesagt - dieses Gefühl lässt sich nicht mit der Pulsuhr messen und ist nicht mit Kohlenhydraten in sich hineinstopfen zu erlangen. Es ist genau diese Kunst, im Training herauszufinden, welchen Trainingsmix der Körper braucht, um dieses Wohlbefinden zu herzustellen, das zu optimaler Leistung führt.

10 Tipps

von Jürgen Höller / DTU-Info 2004

1. Sinnvolle

Ziele

Sich bei der Zielsetzung und Umsetzung

immer die Fragen nach dem „Warum" stellen. Was macht es für einen Sinn?

Wie wirkt es auf mich, und wie auf die anderen Menschen in meinem Umfeld?

Sich bei der Zielsetzung und Umsetzung

immer die Fragen nach dem „Warum" stellen. Was macht es für einen Sinn?

Wie wirkt es auf mich, und wie auf die anderen Menschen in meinem Umfeld?

![]() Realistische Zielsetzung

Realistische Zielsetzung

2. Ganzheitliche

Ziele

Nicht nur schulische/berufliche und finanzielle Ziele anstreben, sondern

auch gesundheitliche, beziehungsbezogene und persönliche Ziele setzen.

3. Der Weg

ist das Ziel

Ziele zu haben ist wichtig - aber nicht die Erreichung macht glücklich,

sondern der Weg dorthin, also jeder Tag, an dem man seinen Zielen näher

kommt. Der Weg muss täglich Spaß machen.

4. Loslassen

Sich Ziele setzen, sein Bestes geben und dabei: Loslassen!

Es ist am Ende nicht so wichtig, ob man genau sein Ziel erreicht, die

Hauptsache ist, man hat sein Bestes gegeben.

Sich Ziele setzen, sein Bestes geben und dabei: Loslassen!

Es ist am Ende nicht so wichtig, ob man genau sein Ziel erreicht, die

Hauptsache ist, man hat sein Bestes gegeben. ![]() Sommerparty

Sommerparty ![]() Genieße

Genieße

![]() Aquarellmalerei

Aquarellmalerei

5. Autogenes

Training

Täglich 20 bis 30 Minuten ![]() autogenes Training praktizieren. Entspannt Körper und

Geist, baut Druck ab und macht ausgeglichener.

autogenes Training praktizieren. Entspannt Körper und

Geist, baut Druck ab und macht ausgeglichener.

6. 10-Minuten-Schlaf

Einfach ein- bis zweimal täglich für acht bis zehn Minuten schlafen (praktizierten

beispielsweise Churchill und Napoleon). Gibt wieder Frische für drei bis

vier Stunden.

7. Partner

zur Seite haben

Wichtig ist es, einen Partner zur Seite zu haben, der Entspannung bietet

anstatt noch mehr Spannung aufzubauen.

8. Dankbar

sein

Jeden Abend vor dem Zubettgehen fünf Dinge aufschreiben, für die man an

diesem Tag dankbar ist. Macht auch an schlechten Tagen zufrieden.

9. Sein

Tun regelmäßig hinterfragen

Ist das überhaupt noch mein Weg oder werde ich getrieben von den Erwartungen

des Trainers, der Freunde, der Kollegen, der Familie, der Öffentlichkeit?

10. Einsamkeit

suchen

Immer wieder mal „ausklinken", die Einsamkeit suchen und sich und seine

Ziele hinterfragen, um sich seiner selbst „klar" werden.

Trainieren unterscheidet sich vom täglichen Zähneputzen nicht

dadurch, ob man, sondern was und wie man trainiert.

![]() Sieben Phasen der Verhaltensänderung

nach Kanfer

Sieben Phasen der Verhaltensänderung

nach Kanfer

![]() Psychologie:

Verletzungspausen richtig nutzen

Psychologie:

Verletzungspausen richtig nutzen

![]() Körperkult

im Triathlon: Allein unter Astralkörpern?

Körperkult

im Triathlon: Allein unter Astralkörpern?